Особую угрозу представляла Хива, поскольку наносила не только серьезный экономический ущерб, препятствуя товарообмену между российским населением и казахами, но и укрывала разбойников, захватывавших торговые караваны и уводящих людей в рабство.

О дерзкой вылазке казаков ( из рассказа В. И. Даля «Полуночник»)

Н. Н. Каразин Нападение кокандцев на казачий выселок Узун-Аган. Источник изображения: https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=ee307439d4c58dde2f05f57369cdb078&n=13&exp=1

«…в темную осеннюю ночь, небольшая шайка киргизов «учинила пролаз», то есть успела незаметно пробраться через Урал, по одному и по два, и залечь в береговые камыши. Когда их собралось довольно, то они выехали осторожно на степной кряж, оставив пикеты и маяки за собою, на берегу реки, и пустились к станице. В другое время, может быть, набег их и был бы удачнее, но как теперь всюду были приняты необыкновенные предосторожности, то шайка и наткнулась, при самом въезде в селение, на выставленный за скотным двором секрет, то есть ночной отводный караул. Три казака, из коих один приказный, услышали издали фырканье лошадей и топот их; все трое, перемолвившись шепотом, прилегли наземь, чтоб, не окликая, отличить и распознать приближающихся конных, а подпустив их шагов на тридцать и различив положительно киргизские малахаи, и расслышав говор, встретили неприятелей залпом из трех винтовок, бросились с гиком вперед, ухватив пики и разогнав этим мгновенно толпу, кинулись впотьмах к лошадям своим, сели и поскакали, один в пикет и двое по станице, распространяя повсюду тревогу. Но не успел еще первый из них доскакать до пикета, как там уже запылал ярким пламенем маяк, обвитый камышом и соломой шест; сигнал этот приняли по всей линии, вверх и вниз, и вскоре целая полоса по Уралу осветилась заревом маяков. В то же время казаки со всех постов спешили по призыву туда, где первый маяк загорелся.

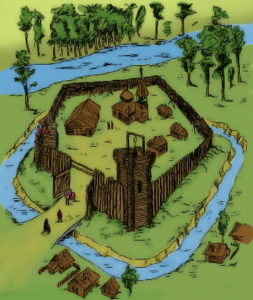

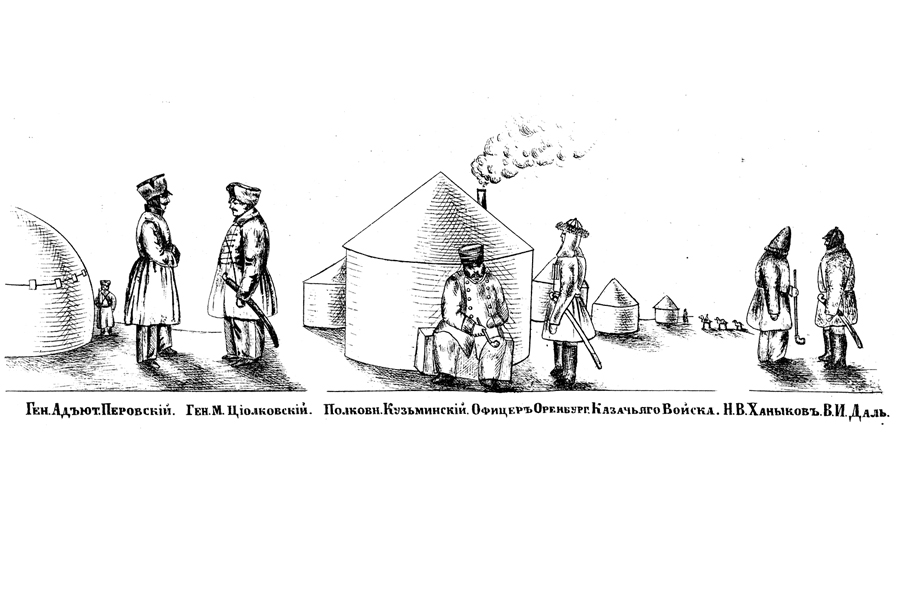

С целью покончить с беспорядками в степи и оградить приграничное население от набегов кочевников в 1839 году по инициативе Оренбургского военного губернатора Василия Алексеевича Перовского («дабы принудить хана Хивы силою оружия выдать всех русских и предоставить караванной торговле нашей полную свободу») была предпринята первая попытка военного проникновения в Среднюю Азию. По разработанному плану с оренбургской линии должен был выступить отряд численностью до 5000 человек.

Дойдя до урочища Донгуз-тау, необходимо было устроить укрепление, перезимовать, а весной идти далее. Однако поход оказался неудачным. В одном из своих писем В. А. Перовский писал: «Экспедиция не с тем была снаряжена и послана, чтобы пропасть без пользы, а с тем, чтобы сделать дело, хотя и с большим риском».

Е. М. Косарев, один из участников похода в Хиву в 1839 году, вспоминал: «В конце октября месяца 1840 года были возвращены из Хивы 600 человек русских пленных, отсталых от отряда, подобранных хивинцами, которые всюду следовали по пятам русских, а также захваченных ими еще до выступления русских в Хивинский поход с наших пограничных пунктов. Жалкий вид имели пленные. В оборванных хивинских халатах, с выбритыми головами или же уже отросшими лохматыми волосами, они положительно едва сохранили образ человеческий.

На лицах их можно было прочесть те страдания, которые пришлось перенести им в плену… Эти несчастные мученики рассказывали ужасные подробности о вынесенных ими страданиях. Их продавали в рабство, били кнутами и нагайками, держали… без пищи… Душа кипела мщением за эту горсть собратий, для которых жизнь уже поблекла…, так как лучшие годы ушли в рабстве, насилии и поругании. Многие не выдержали всеугнетающего рабства, сложили в Хиве свои кости, многие были казнены за попытку к бегству. Некоторым удавалось и бежать, но и их участь была не лучше, они погибали от голода и жажды в беспредельных степях, занесенные песком и снегом…»

Несмотря на неудачу похода в Хиву, в результате, были возвращены русские пленники, а хивинский хан запретил своим подданным «производить на границах Империи хищничества», ловить, покупать у разбойников и держать людей в неволе.

Очерки прилинейной жизни. Хивинка

Памятник русским воинам, павшим при штурме Ак-Мечети. Фотография. Источник изображения: http://lcweb2.loc.gov/service/pnp/ppmsca/15100/15114v.jpg

В конце 1840-х годов обострились отношения с Кокандским ханством. Чтобы положить предел влиянию кокандцев на племена находившихся в приграничье кочевников и сомкнуть Сибирскую и Оренбургскую линии, было необходимо овладеть крепостью Ак-Мечеть. Ее укрепления представляли собой две линии: внешнюю и собственно крепость, которая была окружена рвом с водой и имела глинобитные стены высотой около 8 метров с несколькими башнями. Дополнительной защитой городу служили протоки реки Сыр-Дарья.

Командиром отдельного Оренбургского корпуса В. А. Перовским был отдан приказ корпусному обер- мейстеру И. Ф. Бларамбергу отправиться в Аральск, раскрватировать там отряд и, неожиданно явившись под Ак-Мечеть взять ее и разрушить. В начале июля 1852 года отряд в из Аральска. Узнав о движении русских, кокандцы прорвали плотину, отделяющую реку Сыр-Дарья от озера Барказан и затопили окрестности. Тем не менее, отряд благополучно переправился через затопленную местность и начал штурм крепости. В силу малочисленности и нехватки боеприпасов взять крепость не удалось.

Было принято решение повторить экспедицию на следующий год. Возглавил следующий поход сам В. А. Перовский.

В осаде и взятии крепости участвовали две сотни и батарея оренбургских казаков и три сотни Уральского казачьего войска. Попытка кокандцев отбить крепость, предпринятая на следующий год, не увенчалась успехом. С взятием Ак-Мечети власти приступили к созданию линии укреплений по Сыр-Дарье, ставшей впоследствии опорой при дальнейшем продвижении российских войск вглубь Туркестана.

#Виртуальный тур #История #Memoria #Коллекции #Кадеты #Библиотека #Учебные курсы #Игротека